로봇이 제조업 일자리 뺏는다?…청년·고숙련 근로자는 "걱정 없어요"

-

기사 스크랩

-

공유

-

댓글

-

클린뷰

-

프린트

로봇 도입 세계 1위 韓…고령·저숙련 근로자는 타격

로봇화, 숙련도 따라 '희비'

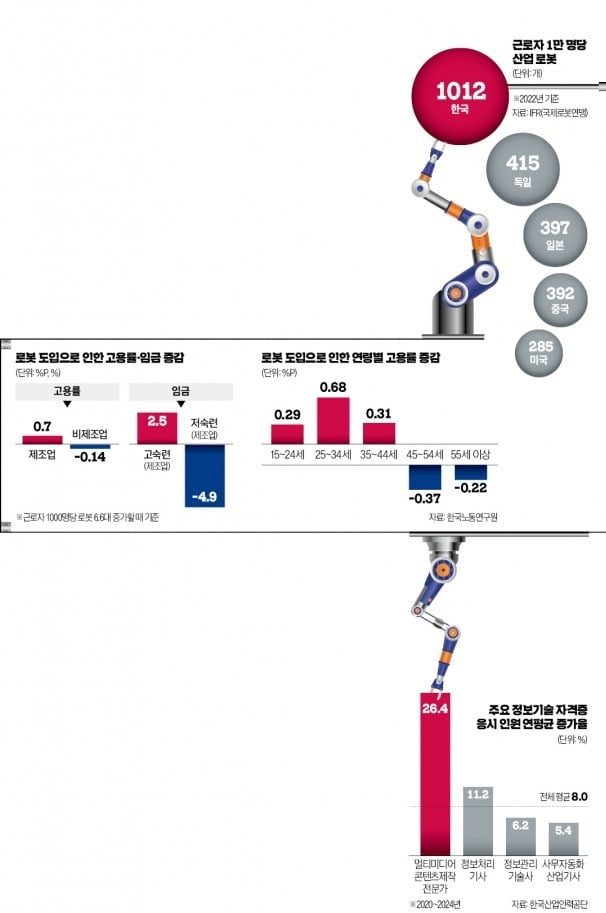

근로자 1000명당 6.6대 증가 땐

고숙련 근로자 임금 2.5% 상승

저숙련 노동자 임금은 5% '뚝'

연령별 로봇 적응력 차이도 영향

25~34세 청년 고용 0.7% 늘 때

45~54세 고용률 0.4%P씩 감소

신기술 활용능력이 생산성 직결

올 직업능력개발 예산은 감축

기존직원 재교육해 활용 땐

기업들 '인력 미스매치' 해소

中企, 시간·비용 빠듯해 한계

로봇화, 숙련도 따라 '희비'

근로자 1000명당 6.6대 증가 땐

고숙련 근로자 임금 2.5% 상승

저숙련 노동자 임금은 5% '뚝'

연령별 로봇 적응력 차이도 영향

25~34세 청년 고용 0.7% 늘 때

45~54세 고용률 0.4%P씩 감소

신기술 활용능력이 생산성 직결

올 직업능력개발 예산은 감축

기존직원 재교육해 활용 땐

기업들 '인력 미스매치' 해소

中企, 시간·비용 빠듯해 한계

한국노동연구원은 최근 발간한 ‘기술 혁신과 노동시장 변화’ 보고서에서 로봇 도입에 따른 산업 자동화가 ‘생산성 증가’를 이끌어 제조업 노동 시장 전반에 임금 인상과 고용률 상승 등 긍정적 영향을 미친다는 연구 결과를 내놨다. 로봇 도입으로 인한 생산성 향상과 고용률 증가 속도는 기계가 인간을 대체하는 속도보다 빠르다는 분석으로, 로봇이 인간 일자리를 잠식할 것이라는 우려와 결이 다른 내용이다. 다만 로봇 시대에 맞서 인력의 효율적 활용을 제고하려면 맞춤형 인재 육성 체계 도입과 기존 근로자의 적극적인 재교육, 직무 전환이 시급하다는 지적도 나온다.

ADVERTISEMENT

◇ 로봇화 속도 세계 최고

연구진이 2005년부터 2020년까지 수도권·강원·충청·호남·영남 등 5대 권역별로 ‘근로자 1000명당 로봇 6.6대 증가(로봇 노출도)’에 따른 고용률과 인건비 변화를 분석한 결과, 로봇 노출도가 한 단계 오를 때마다 고숙련 제조업 근로자의 임금은 2.5% 상승한 것으로 나타났다. 고용률도 0.55%포인트 올랐다. 반면 저숙련 제조업 근로자 임금은 4.5~4.9% 감소했으며 고용률에선 의미 있는 변화가 없었다. 저숙련 제조업 인력을 로봇이 대체하면서 이들의 임금이 낮아진 것이라는 게 연구진의 설명이다. 심층 인터뷰(FGI)에 참여한 충북 태양광 설비 제조업체 인사담당자는 “생산이 자동화되면서 생산직 채용이 줄었다”며 “특히 고졸·전문대졸 생산직을 채용하는 빈도, 횟수가 감소했다”고 밝혔다.

비제조업에서도 로봇 노출도가 오를 때마다 고용률이 0.14%포인트 하락한 것으로 나타났다. 지역에 따라 자동화가 이뤄지며 서비스업 등을 중심으로 고용 수요가 증가하는 모습도 있었지만 그마저도 임시 및 일용직에 쏠려 있었다.

ADVERTISEMENT

◇ 직원 재교육·직업훈련 시급

기업은 로봇 시대에 적합한 인력이 부족한 ‘미스매칭’을 심각한 문제로 인식하고 있다. 산업 전환 시기 연착륙을 위해서는 ‘맞춤형 인재 양성’과 ‘인력 재교육’이 필요하다는 얘기다. FGI에 참여한 태양광 부품 제조업체 중간 관리자는 “한국은 고용이 경직돼 있어 기존 직원을 다시 가르쳐 쓸 수 있는 재활성화(revitalization)가 중요하다”며 “기존 인력에게 기술 혁신을 접목해 다시 활용할 수 있도록 정부 지원이 필요하다”고 지적했다.재교육은 산업 전환 시대에 기업들의 화두로 떠오른 지 오래다. 세계경제포럼(WEF)은 지난 1월 발간한 ‘2025년 일자리 미래 보고서’에서 2030년까지 자동화 등 노동시장 구조 변화로 전 세계 노동자의 59%가 재교육(리스킬링)이 필요할 것으로 예상했다. 1000여 개 글로벌 기업인을 대상으로 설문조사한 결과 응답 기업의 85%는 ‘기존 직원의 기술 향상을 우선시하겠다’고 답했다.

ADVERTISEMENT

연구진 또한 산업 전환 시대 유연한 인력 운영과 한계에 내몰린 중소기업 지원을 위한 정부의 적극적인 정책이 필요하다고 강조했다. 올해 ‘직업능력개발 인프라 구축’ ‘숙련 기술 장려 사업’에 투입되는 예산은 110억원, 337억4000만원으로 전년 대비 각각 12.0%, 15.8% 감축됐다.

연구진은 “노동자가 기술 변화에 적응할 수 있도록 재교육과 직업훈련 프로그램을 확대해야 한다”며 “맞춤형 직업훈련 과정을 개발하고 재직자 대상으로 온·오프라인 혼합 학습 시스템을 도입해야 한다”고 제언했다.

곽용희 기자 kyh@hankyung.com

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT