중국 상위 20% 수준 AI 연구자 비율 47%…미국보다 많아

한국은 'AI 인재 유출국'…고급 인재 비율도 2%

한국은 'AI 인재 유출국'…고급 인재 비율도 2%

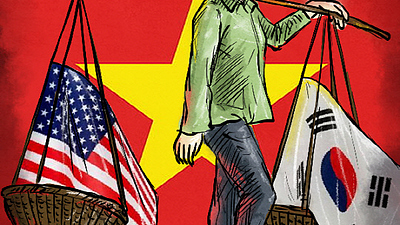

뛰어난 가격 경쟁력으로 실리콘밸리에 충격을 안긴 중국 AI 스타트업 딥시크가 AI 인재 확보 경쟁의 새로운 국면을 열고 있다. 해외 유학파가 아닌 토종 인재 140명으로만 구성된 딥시크가 상대적으로 적은 투자로도 고성능 AI 모델을 개발하며 기존 AI 산업의 공식을 깨뜨렸기 때문이다. 유능한 인재, 핵심 인프라, 전략도 부족한 한국에는 비상등이 켜졌다.

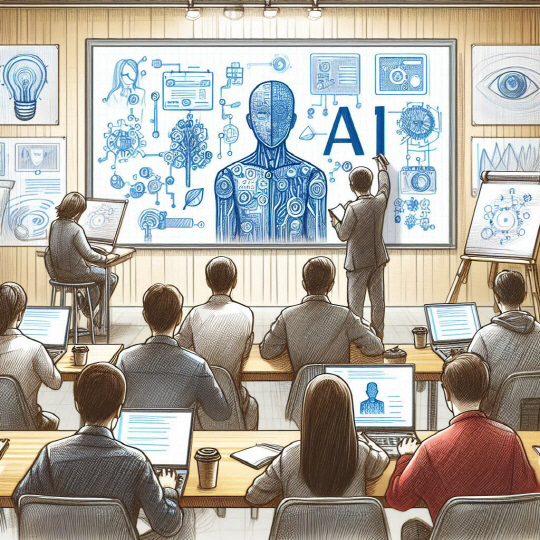

정부는 AI 인재 양성을 강조하지만 정작 이들이 자리잡을 기업도 연구할 시설도 제대로 갖춰지지 않았다. 전문가들은 단순한 '인재 양성'만으로는 부족하며 국내 기업들이 이들을 받아들일 환경을 조성하는 것이 더욱 중요하다고 지적한다. 국내 AI 인재들이 해외로 빠져나가는 이유는 단순한 연봉 차이뿐만 아니라 R&D 지원과 최신 연구 인프라 부족으로 인해 국내에서 성장할 기회가 적기 때문이라는 것이다.

◇중국 AI 인재들 미국 넘어섰다

미국 시카고대 폴슨연구소 산하 싱크탱크 마르코폴로의 '글로벌 AI 인재 추적' 자료에 따르면 전 세계 상위 20% 수준 AI 연구자 중 중국 출신 비율은 2019년 29%에서 2022년 47%로 증가하며 같은 기간 미국(18%)과의 격차를 더욱 벌렸다.

중국이 AI 인재 확보에서 압도적인 성과를 내는 것은 정부의 적극적인 투자와 전략적인 정책 지원 덕분이다. 중국은 2015년 AI를 국가 전략으로 격상한 데 이어 2017년에는 '차세대 인공지능발전규획'을 발표해 AI를 중요한 국책 과제로 확정했다. 2018년 이후에는 2000개 이상의 AI 관련 학과를 신설하며 기초 연구부터 산업 현장까지 이어지는 교육 생태계를 구축했다. AI 인재 양성 시스템은 산업 성장으로 직결됐다. 즈푸AI, 바이촨AI, 문샷AI, 미니맥스 등 '중국 AI 4대 천왕' 스타트업은 모두 칭화대 교수와 졸업생이 창업했다. 대학이 핵심 연구소 역할을 하며 스타트업과 연계해 기술 개발이 빠르게 진행되고 있는 것이다.

딥시크 공동창업자 량원펑은 지난해 한 중국 매체와의 인터뷰에서 "우리 핵심 팀에는 해외 유학파가 없다. 모두 현지 출신이다. 우리는 직접 최고 인재를 길러내야 한다"며 "중국의 AI 산업이 언제까지나 추격자로 남을 수는 없다. 흔히 중국과 미국 AI 간의 격차가 1~2년이라고 말하지만 진짜 격차는 '창의력'과 '모방'의 차이다. 이것이 바뀌지 않는 한 중국은 영원히 추격자일 수밖에 없다"고 자국 인재 양성을 강조했다.

중국은 이뿐만 아니라 미국과 유럽에서 활동하던 고급 연구자들까지 자국으로 흡수하며 글로벌 AI 인력 시장을 장악해 가고 있다. 김형철 소프트웨어정책연구소(SPRi) 소장은 "중국은 자체적으로 AI 인재를 양성하는 동시에, 해외에서 활동하던 연구자들도 적극적으로 유치하며 글로벌 AI 인력 시장에서 영향력을 확대하고 있다"며 "실리콘밸리를 비롯한 주요 기술 허브에서 활동하던 중국 출신 연구자들이 자국으로 복귀하거나 AI 산업에서 핵심 역할을 맡는 사례가 증가하고 있다"고 강조했다.

반면 한국의 경우 AI 기술 개발에서 여전히 뒤처진 상황에서 핵심 인재들마저 해외로 빠져나가고 있다. 경제협력개발기구(OECD)가 발표한 '2023년 회원국별 AI 인재 이동 현황'에 따르면, 한국은 AI 인재 유출국으로 분류됐다. 국내 대학이 AI학과 등을 신설하고 있지만 고급 인력 풀도 여전히 미미하다. 한국 출신 AI 고급 인재 비율은 2019년과 2022년 모두 2%에 머물렀다. AI 인재의 국내 활동 비율도 1~2%에 불과했다.

여기에다 한국의 AI 인재 양성은 '규모'에만 초점이 맞춰져 있어 실제 교육 내용은 부실하다는 지적이 나온다. AI 관련 학과와 교육 프로그램이 늘어나고 있지만 실무 중심 교육보다는 이론 위주 교육이 많아 산업 현장에서 바로 활용할 수 있는 인재가 부족하다는 것이다.

최병호 고려대 인공지능연구소 교수는 "국내에서 AI 인재를 양성한다고 하지만, 교육이 이론 중심으로 이뤄지다 보니 산업 현장에서 실질적으로 활용할 수 있는 인재 배출이 어려운 상황"이라며 "연구 환경이 뒷받침되지 않으면 인재들은 해외로 빠져나갈 수밖에 없다"라고 말했다.

김형철 소장도 "AI 인재 유출은 한국만의 문제가 아니라 전 세계적인 현상이다. 인도, 유럽에서도 AI 인재 유출은 가속화되고 있다"면서도 "한국은 AI 인재를 양성하기 위해 많은 투자를 하고 있지만, 단순한 규모 확대에 집중하는 경향이 있다"고 지적했다.

이어 "AI 인재를 어떻게 정의할 것인지도 중요하다"며 "네이버의 하이퍼클로바, LG의 엑사원 같은 대형 AI 모델을 직접 개발하는 인재도 필요하지만 챗GPT 응용프로그램 인터페이스(API)를 활용해 서비스를 개발할 수 있는 실무형 인재도 필요하다"고 덧붙였다.

◇"충분한 보상과 육성 선순환 만들어져야"

인재가 국내에서 성장할 수 있는 산업 기반도 미비하다. 글로벌 빅테크 기업들은 파격적인 연봉과 연구 환경을 제공하며 AI 인재를 적극적으로 유치하고 있지만 한국 기업들은 경쟁력 있는 대안을 제시하지 못하는 실정이다. 염흥열 순천향대 교수는 "AI 인재를 양성하는 것만으로는 부족하다. 기업들이 이들을 받아들일 환경을 조성하는 것이 더욱 중요하다"며 "정부의 R&D 지원과 기업에 대한 투자가 함께 이루어져야 국내에서도 경쟁력 있는 AI 인재를 확보할 수 있다"고 강조했다.

전문가들은 AI 인재 유출이 가속화될 경우 한국이 AI 산업의 주도권을 확보하기는커녕 인재 유출로 인한 글로벌 경쟁력 저하가 불가피하다고 경고한다. 인재 육성은 물론 스타트업 생태계를 활성화하고 국내 기업들이 인재를 적극적으로 유치할 수 있는 환경을 조성하지 않는다면 한국은 AI 인재 확보 경쟁에서 더욱 밀려날 가능성이 크다는 것이다.

최병호 교수는 "국내 AI 경쟁력을 키우기 위해서는 현재 있는 인재들에게도 충분한 보상이 이루어지는 동시에 새로운 인재를 육성하는 것도 다발적으로 이루어져야 한다"며 "GPU, 연구비 지원, 그리고 인재 처우 개선이 함께 이뤄져야 한국 AI 인재가 국내에서 성장할 기반을 갖출 수 있다"고 강조했다. 유진아기자 gnyu4@dt.co.kr

[ 저작권자 ⓒ디지털타임스, 무단 전재 및 재배포 금지 ]